Wer die glamourösen Porträts der 1930er Jahre betrachtet, sieht Gesichter, die fast wie gemeißelt wirken: harte Konturen, glänzende Haut, ein unvergleichlicher Schimmer. Das Geheimnis dahinter? Nicht nur das Talent der Fotografen – sondern auch ein technisches Werkzeug, das ursprünglich gar nicht für die Fotografie gedacht war: der Fresnel-Scheinwerfer.

Ein französischer Physiker und der Weg nach Hollywood

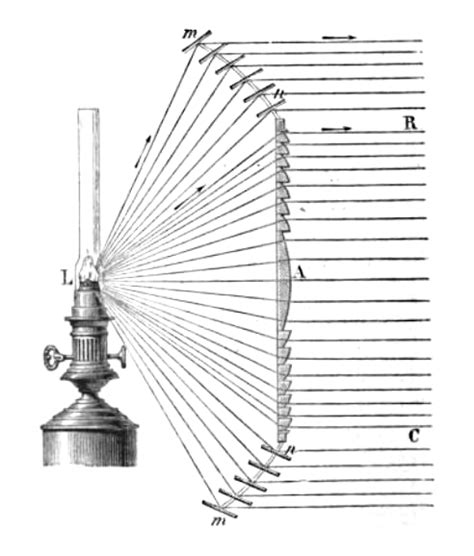

Der Name geht zurück auf den französischen Physiker Augustin-Jean Fresnel, der Anfang des 19. Jahrhunderts eine besondere Linse entwickelte. Ursprünglich wurde sie in Leuchttürmen eingesetzt: Mit konzentrischen Rillen konnte sie das Licht bündeln und über weite Distanzen tragen. Diese Linsen waren leichter, effizienter und unglaublich hell.

Hollywood entdeckte diese Technik später für seine Studios. In den 1920er und 30er Jahren, als harte Lichtsätze den neuen Bildstil prägten, kamen Fresnel-Scheinwerfer in Mode. Sie waren robust, flexibel und boten etwas, das andere Lampen nicht so beherrschten: eine präzise Kontrolle des Lichts.

Warum Fresnel so einzigartig war

Ein Fresnel-Scheinwerfer hat vorne eine markante, gerillte Glaslinse. Diese bündelt das Licht zu einem klaren Strahl, der sich stufenlos von „Spot“ zu „Flood“ einstellen lässt – also von eng fokussiert bis breit gestreut. Für Fotografen wie George Hurrell oder Clarence Bull bedeutete das: Sie konnten Gesichter mit chirurgischer Präzision modellieren.

Die Fresnel-Lampe hatte Kraft. Sie ließ Wangenknochen strahlen, verwandelte Haar in glänzende Skulpturen und zog harte Schatten, die den Bildern Tiefe und Dramatik gaben. Der berühmte „Hollywood Glow“ entstand auch deshalb, weil Fresnel-Scheinwerfer Haut fast transluzent wirken ließen – als ob die Stars von innen heraus leuchteten.

Kein einfaches Werkzeug

Doch eines darf man nicht vergessen: Fresnel-Scheinwerfer machen die Arbeit nicht einfacher. Im Gegenteil – sie verzeihen wenig. Im Unterschied zu den weichen, großflächigen Softboxen, die man heute oft verwendet, ist das Licht eines Fresnel hart und präzise. Schon wenn sich ein Model um zwanzig Zentimeter nach hinten bewegt, liegt das Licht nicht mehr im Gesicht, sondern auf der Brust.

Auch die Größe spielt eine Rolle: kleine Fresnels erzeugen einen engen, scharfen Lichtkegel – ideal für Akzente, aber gnadenlos, wenn man ein Gesicht schmeichelhaft zeigen will. Große Fresnels dagegen fluten mehr, behalten aber trotzdem ihre markante Härte. Das Ergebnis ist kein weiches „Beauty-Licht“, sondern eine dramatische Inszenierung, die Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert.

Genau das erklärt, warum die Meisterfotografen dieser Zeit zu Legenden wurden: Sie wussten, wie man hartes Licht so einsetzt, dass es schmeichelt. Es ist ein Spiel aus Millimetern, Winkeln und Nuancen – und gerade deshalb so faszinierend.

Mehr als nur Technik – eine Inszenierung

Es ist fast ironisch: Fresnel-Linsen sollten ursprünglich Seeleuten den Weg weisen. In Hollywood führten sie Schauspielerinnen und Schauspieler ins Rampenlicht. Wer damals von Hurrell porträtiert wurde, konnte sicher sein, dass eine Fresnel-Lampe das Gesicht wie ein Kunstwerk erscheinen ließ.

Warum das heute noch fasziniert

Selbst in einer Welt voller LED-Panels und Software-Effekte bleibt der Reiz von Fresnel-Scheinwerfern für mich ungebrochen. Denn sie liefern etwas, das sich kaum digital simulieren lässt: eine physische Lichtqualität. Ein Fresnel macht aus einem Gesicht kein Abbild, sondern ein Monument.

Ich habe viele Jahre gebraucht, um diese Wirkung zu verstehen – und der Weg war nicht immer leicht. Zahlreiche Probeshootings, Experimente und auch Momente des Frusts, wenn ein Set gar nicht funktionieren wollte, gehören dazu. Doch genau diese Auseinandersetzung hat mein Wissen vertieft und meine Handschrift geformt. Auch heute noch wage ich mich in TfP-Shootings an neue Ideen, probiere Effekte aus und erweitere meine Erfahrung Schritt für Schritt.

So wurde aus einem alten Scheinwerfer mit einer französischen Linse mein persönliches Werkzeug, um den Glamour von damals neu zum Leben zu erwecken – jedes Mal ein Stück näher an jener Magie, die die Bilder der 1930er Jahre so unvergesslich macht.